ドミニク・チェン プレゼンテーション 生態映像メディアを巡る創造性

■生態映像メディアとはなにか?

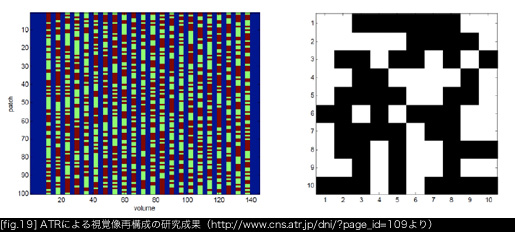

これから肝心の生態映像メディアと呼んでいるものに話を移します。関西にATRという研究所がありまして、研究所の「ブレインロボットインタフェース研究室」チームが、人が見ている、人がイメージしている画像のデジタル化に成功したという衝撃的な研究内容があります。左側が被験者に提示されたイメージで、右側が実際に被験者から抽出したイメージです[fig.19]。

まだ10×10ピクセルですから如何ともしがたいかもしれませんが、解像度の向上はムーアの法則よろしく、今後それをどのようなコンピューターネットワークで処理するのかにしかかかっていないと思われるので、解像度の向上は行なわれていくでしょう。このことがもたらすインパクトは結構大きいのではないかと思って想像力を巡らせてみました。

この頭のなかの映像を、便宜上「生態映像」と呼びます。この映像がどういったことに使われるのか。考えられるものをいくつか紹介してみます。まず言語学や哲学の領域では、言語や言語イメージの発生がどのように行なわれているかという部分で、実証的なデータが見えてくるのではないかと想像できます。また、失語症や自閉症といった言語コミュニケーションの失効の解明。スポーツではイメージトレーニングへの利用。もっとポジティヴに、創作行為を支援するようなことにも利用できる。スケッチングやプロトタイピングのツールとして、それこそ構造や形に関係して人間の脳がイメージできうるあらゆる事柄の領域、例えば建築であったり、ソフトウェアであったり、あるいは政治家の政策ヴィジョンであったりするものを抽出することを支援できるのではないか。これらはこれまで事後処理的な領域として扱われてきましたが、生態映像のリアルタイム解析ができるようになると、外部からのフィードバックを流し込むことで、先ほどの明晰夢への直接的な外部からの介入が可能になるとも予想できます。例えば夢を見ているとき、その映像をリアルタイムで追跡して、ある意味ではゲームマスター的に夢の方向を誘導することができうるのではないか。これはエンターテインメントからセラピーまでいろいろな利用が考えられます。もしくは夢ではなくて、覚醒しているときの空想やイメージを、プロジェクターに映してライヴ演奏する。こういった応用がいくらでも考えられると思います。

しかし、僕が一番興味を持つのは、そうした伝達不可能な領域が外部化しうるようになった場合、これまで考えられてきた創造性や個性といったものがより曖昧になっていくのではないか、ということです。もともと僕たちが文字というメディアを駆使したり、もしくはコンピューターの記憶装置を駆使していろいろなものを制作したり編集したりするのは、ひとつにそのままでは消えてしまうイメージを永続化し、そうすることで時間の経過に抗うということが原初的な衝動にあると思います。それこそ絵画の起源とされる、戦場に去り行く恋人の影を映すように、はかないものを永続化しようとすることがこれまでの制作観、編集観にはある。そうであればこそ、逆に消失してしまうプロセス自体を評価することも可能なのではないか。先ほどのType Traceのデリートされる文字に注目することで見えてくるこのようなことは、生態映像にも敷衍できるのではないでしょうか。

ギブソンの直接知覚は、すごく乱暴に言うと、触覚と運動感覚が時間的に並行する。どちらかが先行して中央に処理されるのはなくて、むしろ共時的に、リアルタイムに並行してカップリングが行なわれて動くというイメージだと思います。これに関連して、生態映像メディアを考えるうえで思うのは、はたして受動状態は存在しうるのかということです。例えば映像を見るとき、映画は一方的に与えられるメディアであり、ゲームは応答できるメディアです。それははたして本当なのかというと、僕は違うと思っている。知覚行為とはつねに能動的な探索行為である。もうひとつ関連する興味深い研究事例として、心理学者のベンジャミン・リベットが80年代初頭に行なった有名な実験があります。最近では心理学者の下條信輔さんがその実験を追試験している。これは予測に対して後測と呼ばれるもので、逆行性遡及とも言います。意識的に現在と認識される感覚が、実際には非常に微小な時間幅のなかで実際に知覚が起こったあとに編集され、現在という感覚が作られているということを実験で証明するものです。つまり、光が入ってきて、その光の速度が媒介して過去を見ているという話ではなく、実際に知覚が起き、編集が行なわれたあとにそれが自分に戻ってくるというセルフフィードバックがつねに行なわれている、ということです。先ほどの平倉さんの話で面白かったのが、どのレヴェルで超個体というものが発生しているのかという点です。どのレヴェルかという問題は、実は個体のなかでも非常に微小な時間層と、もっと認知的な時間層と、自分すらも観察できないような群れの時間層といった複数の時間層が、実は同時に自分の現在なり現実を提示しているのではないかという問題とも連動している。こうした時間的な補完が存在することは、自分の頭のなかで生成される生態映像が、いろいろな錯誤であったり自動編集を常に媒介した結果として生成されているということです。その生成のされ方自体が、自分という身体のアーキテクチャに依存する部分もあれば、後天的に訓練を通して、あるいは薬物などの外的要因を通して、可塑的に操作できる部分もあるのではないか。

■Seeing is Making、創作行為と批評行為の接続

脳内イメージという話に戻りますと、脳内イメージが広くメディア化された社会においては、「Seeing is Believing」ならぬ「Seeing is Making」というような、「見える」ことが「作る」ことと地続きになるのではないか。これが制作という観点から想像してみたことです。映像作品を鑑賞する体験においても、つねにセルフフィードバックがリアルタイムに起きていて、再構築しながら映像体験を受容している。その意味において、映画を見ることとゲームを見ることは、構造的には違えど根本的な部分での体験の仕方は変わらないのではないか。ここで僕が用いる創造性という曖昧な言葉は、ひとまず最大公約数的なイメージでいいと思うのですが、そういった創造性は、個体内で意識上にも上らないレヴェルで再構築されるイメージの総体であり、その過程で捨象される部分が大きいわけです。自然言語であったり、あるいは別の言葉に翻訳してあるものを表現するとき、その翻訳する過程で捨象されてしまっている脳内の生態映像、加えていろいろな感覚が捨てられて、ひとつのものが浮かび上がってくるとすると、捨象されているもろもろの情報をうまくすくい上げる解像度を持つことができれば、今僕たちが結果だけを見て、評価している評価軸とは違うもの、あるいはそれを補完するようなものを作れるのではないでしょうか。例えば平倉さんが絵を描いたとします。その絵を描いたプロセスは不可視です。不可視であればそれこそ想像的に乗り越えることなども本来的にはできないと思うし、平倉さんのなかでもすでに記憶は失われてしまっているかもしれない。そうしたものが可視化されることによって、作品を見る僕にも面白いフィードバックを生むだろうし、作者自身にも新しいフィードバックを生むのではないか。どのように表現したかという結果に加えて、どのように見ていたのかというプロセスを評価する方法が見えてくるのではないか。

一番言いたいところがここなのですが、つまり創作行為と批評行為の接続というのが一番重要なのではないか。例えば映像作品に関する素朴な感想、あるいは高度な批評行為は、今は主に自然言語を使って行なわれます。それは元の作品に対して言語化というフィルターを通して、間接的な表現を行なっている。けれども、例えば映像に対して、見た人が連鎖的に想起するイメージの群れを抽出できたとしたら、より未加工の直感的な応答を作者に返すことができるのではないか。このことがもたらすインパクトはもっと考えられるのではないでしょうか。現在、例えばオンラインのお絵描きコミュニティでユーザー同士が絵に対して絵を返したり、もしくは優れた画像に対して優れた映像で返すということが行なわれています。僕はこれを連鎖と呼んでいるのですが、こうした応答がどんどんマルチモーダルになればいいと僕は思っています。作り手/受け手という二項対立がそれこそ蜘蛛の巣状に連鎖していく。ときどき切れたりするけれども無限に繋がっていく。そうした創作モデルが考えられるのではないでしょうか。

荘子が「胡蝶の夢」で提示した意識の外と内の接続。これまでのメディアのあり方は、異なる場所で同じものが見えるということ、つまり異床同夢を前提としてきましたが、身体とカップリングし始めるメディアが一般化されるにあたって、それぞれの身体の個性が逆にあぶり出されることが起きてくるのではないか。そしてそこでは同床異夢の方向性が加速化するのではないか。それによって、これまで不可視であった人間の感受性や内面性といったものに評価軸を置くことが増えていく。荘子は、意識の外と内が断絶せずに緩やかに連続していることを発見していたのではないでしょうか。そこから、自分たちが抱く空想が一体どこに由来するのかを考えてみる。自己とは動的に生成されるシステムだと思いますが、自分自身の境界線を観察し、セルフフィードバックを活性化することによって、より開かれた対話が行なえるのではないかという気がしています。今後は即物的および技術的にそういう問題と向き合っていくことになると思います。

榑沼さんが配付された資料に、ドゥルーズの「dividual(分割可能なもの)」という言葉がありました。これはindividual(分割不可能なもの)との対比において構想されている言葉です。規律社会において個人—群れとして非連続に署名されていた主体が、管理社会においては個人は「可分性(dividual)」となり、群れはサンプルやデータバンク、つまり連続性の束となる、というモデルです。『記号と事件』の「追伸──管理社会について」に著わされ、東浩紀さんの言う「データベース」もこのあたりに起源があります。ポスト近代に現われる管理社会への警鐘として書かれたというイメージがありますが、しかしながら、身体や主体の複数性というものを、もっと肯定的に捉えることが技術的に可能なのではないかと僕は思っていまして、自分で経営している会社名を「株式会社ディヴィデュアル」として活動しています。分割不可能な個人に根ざすクリエイティヴィティを、分割可能な、それこそ超個体的なものの一部である個体によるさまざまな連鎖として捉える。ジェネレティヴティという言葉は、生成力という意味ではなく、むしろ異なるジェネレーションに継承されていく継承可能性の価値を指していますが、そういう点に着目して設計を行なうことが重要なのではないかと考えています。

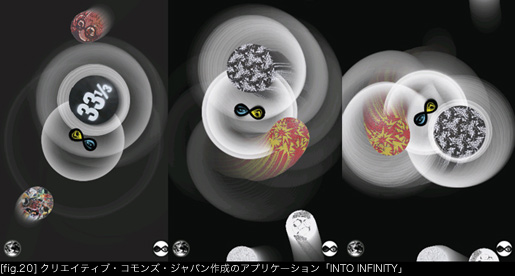

これはNPO法人である「クリエイティブ・コモンズ・ジャパン」で作った「INTO INFINITY」というアプリケーションで、ユーザーから夢を見ているようなアプリケーションだという評をいただいたものです[fig.20]。

ウェブ上に格納してある数百オーダーの音源と画像をランダムにシャッフルして、インターネット上から引っ張って無限に再生し続けるというものです。スナップショットを自分で切り取って、それこそTwitterに送ったり、人にメールで送ったりすることができる。インターネットの持つ偶有性を感じられるアプリです。うちとしてはリミックスという行為をもっと誘発したいという欲求があって出したのですが、半自動的に行なわれるところが、ユーザーの参入障壁をすごく下げています。スナップショットを撮るという選択行為だけにリミックスの主体性を持たせてあげることによって、今は3,000以上のリミックスがユーザーによってTwitterにアップロードされ続け、世界60カ国くらいでダウンロードされて、ちょっとしたスマッシュヒットになっています。iPhoneやiPod touchをお持ちの方はぜひお試しください。

以上、先にお聞きした榑沼さん、平倉さんのテーマと親近性を感じつつ、やや異なる角度からプレゼンテーションをさせていただきました。ありがとうございます。