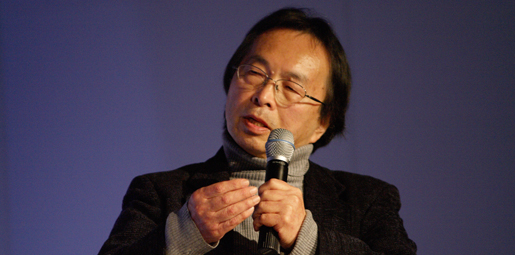

第1回恵比寿映像祭 2009/02/22(日)創造と共有の新しい形を探って 映像対論・松本俊夫×宇川直宏

■実験映像とチャンス・オペレーション

宇川

なるほど。この頃にミュージック・コンクレートという手法が日本にも伝わったのですね。

松本

ピエール・シェフェールやピエール・アンリなどのミュージック・コンクレートが日本に紹介されたのもそのあたりです。武満さんがミュージック・コンクレートをやり始めたのもこの頃で、武満さんは《銀輪》で音源として鳥の鳴き声を使い、これを変速機で低速にし、それをさらに手で変調して歪みをつくっていました。

宇川

ピエール・シェフェールが発明した、録音技術を駆使した具体音楽の時代ですよね。当時はサンプリング機材がないのでテープレコーダーと、オープン・リールでしたね。

松本

そう、6mmテープのオープン・リールです。ですから時間もかかりました。しかしそこには従来の音楽の概念を超えたおもしろさがありました。

宇川

その後、先生は湯浅譲二さんとも作品をつくられていますよね。何かの本で、録音したオープン・リールの磁気テープ自体を切り刻み、ザルのなかに入れてかき混ぜ、偶然手にしたものをテープでつなげていってサウンドトラックにされたという話を読んだことがあります。現代音楽家の仕事なのに、現場は一見、おそば屋にみえます(笑)。

松本

そうですね。偶然性がもたらすものに期待したんです。

宇川

ある種のチャンス・オペレーションですね。

松本

ええ。要するに、意識のコントロールからどのようにしてはみ出すかと考えた結果です。また、そのサウンドトラックに合わせて、画面もいくつかの型を想定し、それをサイコロの出た目でつないでいくという手法をとりました。

宇川

ジョン・ケージの《易の音楽》(1951)ともどこかでつながっているように思います。

松本

そうですね。ケージの思想はもう少し後になってから知りました。

宇川

チャンス・オペレーションというのは、構想や意図を超えたところにある偶然性を獲得し、創作に取り入れる方法論だと思うのです。これは「アヴァンギャルドとドキュメンタリー」両方に通じる方法ではないでしょうか。ドキュメンタリーというのは、制御できない領域を創作として映しだす行為でもあるわけですから。そう考えると、松本先生の映画履歴における拠り所でもあるのでしょうか?

松本

そこにはもうひとつ、テクノロジーという問題が関わってくると思うんです。テクノロジーと創造の関係にはある種の緊張があります。特にアナログ時代のテクノロジーというのは、予測のつかないノイズを引きずり込んでくるとでも言いますか、すべてが計算でプログラムされうるのではなく、「何が入ってきたんだ」といったような不意打ちに出会うことがしばしばあるのです。それが想像力の源泉になってきます。

■ノイズにこそ精霊が宿る

宇川

アナログとデジタルという二元論には置き換えたくないのですが、以前『STUDIO VOICE』での僕と松本先生の対談でかつて先生が仰られた「ノイズにこそ精霊が宿る」という言葉がとても印象に残っています。アナログ・メディアは不意なノイズが入り込む余地が大きい。一方、デジタル・メディアは0と1からなる2進法の信号で全情報を処理している世界ですが、僕はここにもノイズが入り込み、そして精霊が宿る場所はあると思っています。先生が仰られた「ノイズ」について、再びお聞かせいただけますか。

松本

原理的にはノイズは秩序に対立する概念だと思っています。秩序は物事を捉える何らかのパースペクティヴが均衡を保っている整合的状態であり、ノイズはその状態を逸脱し、混乱させるものです。たとえば、「この世界はこういうものだ」という認識で僕らのイメージや概念がつくられる。そのことを可能にする物事の境界線の形成のされ方、システムが秩序なわけです。ところが現実には、物事どうしを差異化する境界線がのっけからあるということではない。すべてが連続していることを知りながらも、認識のひとつの手段として、「AとBは別だ」というように線を引くわけです。そして、本当はその線を引いた部分にはいろいろな境目が畳み込まれているのですが、認識は物事を左か右かに分け、あるいは分けにくいものは無視したり、抑圧したり、ときには暴力的に排除したりします。こうして境界線はますます固定化してきている。僕はその境界線上に抑圧されたノイズを見るのです。

宇川

なるほど。境界線の内部に右でも左でもない精霊が宿っているわけですね。

松本

そこには、整合的に数値化することを許さない力、あるいは概念化することができないノイズがあるわけです。そういうあるがままの現実を見ないようにして、この世界は立ち上がっているのです。ですからこのノイズを活性化し、反乱を起こさせるというのが創造におけるひとつのあり方だと思います。逆を考えれば、ある文化がどういう秩序によって形成され、その秩序はどういう性質を持っているのかを知るには、その秩序の下で抑圧されているノイズに目を向ければいいのだと思う。

宇川

冒頭の「映画」と「映像」という話に戻れば、「映画」は共有可能な秩序によって成り立ち、「映像」は「映画」に対するノイズである、という言い方もできるのでしょうか?

松本

その視点、おもしろいですね。でも映画は映像によって組み立てられています。それがどういうふうに組み立てられているかということによって、映画になったり、ヴィデオになったり、テレビになったり、あるいはパソコンの映像になったり、いろいろな出力形式をとるわけです。その差異性と同一性のあいまいな境界線に映像のノイズ性が発生しやすいとも言えそうです。

宇川

映画に関して話せば、その後日本はATG(日本アート・シアター・ギルド)時代に突入し、先生は《薔薇の葬列》(1969年/35mmフィルム、白黒/1時間47分)を撮られますよね。この段階で、それ以前の先生の作品と決定的に方法が違うのが、劇映画という定義のもとに作品をつくり始められたことだと思います。僕にはあの劇映画作品が、当時先生が一途に取り組まれていたさまざまなエクスペリメンタルな映像表現のひとつの実験結果のようにも見えました。《薔薇の葬列》には、劇映画という枠組みをアナーキックに解体するという意思がすごく感じられます。